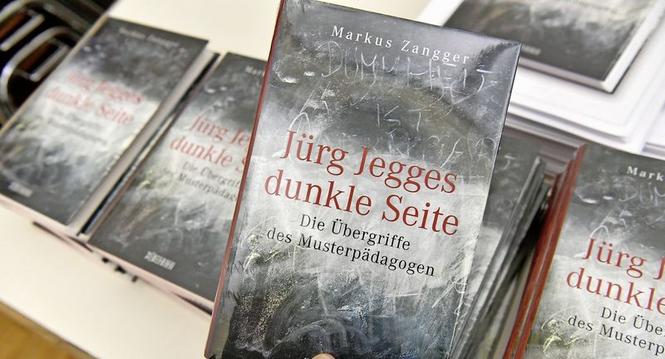

«Die Reformpädagogik hat blinde Flecken»

Jürg Jegge erklärt seine Taten aus dem damaligen Zeitgeist. Sexuelle Kontakte zwischen Schüler und Lehrer seien im «linksgrünen Kuchen» zumindest diskutiert worden. Was ist da dran, und was hat das mit der Reformpädagogik zu tun? Der Schaffhauser Pädagogikdozent ordnet ein.

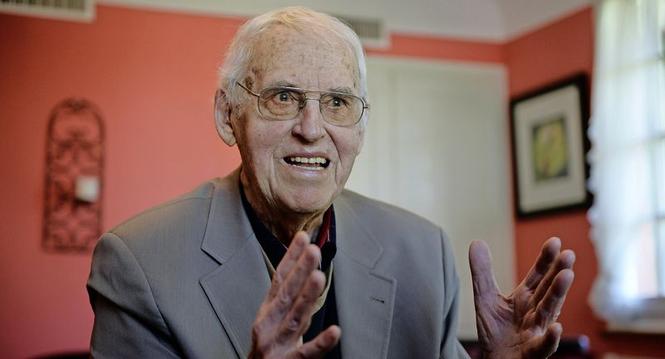

Interview mit Markus Kübler, Leiter Abteilung Forschung und Entwicklung an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen.

Durch das Bekanntwerden des Falls Jegge gerät auch die Reformpädagogik ein Stück weit ins Zwielicht. Inwiefern geschieht dies zu Recht?

Markus Kübler: Die Reformpädagogik hat für die Schule sehr viel Gutes getan. Unter historischer Perspektive hat sie aber auch ein paar blinde Flecken, welche einzelne Leute für die Rechtfertigung ihrer Taten genutzt haben.

Bleiben wir zuerst bei den positiven Punkten. Was sind die Errungenschaften der Reformpädagogik?

Die Reformpädagogik hat verstanden, dass man Lernen nicht mit Drill, im Gleichschritt und linear erreicht, sondern dass Lernen von Kindern auch eine positive Lernatmosphäre braucht. Dass verschiedene Formen – nebst dem Frontalunterricht auch Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten oder Projekte – nötig sind. Diese Vielfalt des schulischen Alltags hat die Reformpädagogik gut verstanden, und das hat auch heute in der Schule noch Bestand.

Und die problematischen Punkte? Was ist das grösste Manko?

Die Reformpädagogik hat in den 1920er-Jahren begonnen, über den «pädagogischen Eros» zu räsonieren. Damit war ursprünglich gemeint, dass Lernen eine gewisse Nähe zwischen Lehrendem und Lernendem braucht. Aber sie hat nie geklärt, ob das Wort «Eros» eine platonische Ebene meint – also eine geistige Nähe – oder ob damit auch körperliche Möglichkeiten gemeint waren. Und diese Unschärfe hat einige Leute dazu verleitet, das Wort im körperlichen Sinne zu missverstehen. Diese Klärung ist eigentlich nie wirklich passiert.

Bis heute nicht?

Bis heute nicht. Allerdings war ein solch körperliches Verständnis des pädagogischen Eros nie mehrheitsfähig innerhalb der reformpädagogischen Diskussion, sondern ist immer in einem Randbereich geblieben.

«Die Reformpädagogik hat nie geklärt, ob mit dem ‹pädagogischen Eros› auch körperliche Möglichkeiten gemeint waren.»

Markus Kübler, Pädagogikdozent

Sie haben auf die Wurzeln der Reformpädagogik Anfang des 20. Jahrhunderts verwiesen. Beim Fall Jegge spielen aber auch Ideen der 68er-Bewegung eine grosse Rolle. Geht es in Ihren Augen hier noch um Reformpädagogik?

Die Reformpädagogik hat ausserschulische Bewegungen hervorgebracht wie zum Beispiel Landerziehungsheime. Zu Beginn hatte sie wenig Einfluss auf die öffentliche Schule. Das kam erst in den 60er- und 70er-Jahren, da nahm die öffentliche Schule reformpädagogische Ideen auf. Auch die 68er haben die reformpädagogischen Ideen aufgesogen und sie angereichert um die Idee der sexuellen Befreiung.

Darauf bezieht sich auch Jürg Jegge. Im Interview mit der NZZ argumentiert er, dass dieser Tabubruch, dass die Schüler-Lehrer-Beziehung auch eine sexuelle Komponente haben könne, «zumindest im links-grünen Kuchen durchaus diskutiert wurde». Ist das ein linkes Problem?

Die 68er-Bewegung war ja nicht einfach links. Die Linke war immer mehr als die 68er, da gehörten die Sozialdemokraten dazu, die Kommunisten und die neue links-grüne Bewegung. Ein Teil von ihnen trat später in die SPD ein, ein Teil gründete später die Grünen. Kurz: Der sogenannte links-grüne Kuchen ist grösser als die Linksalternativen oder die 68er. Im Gegenteil: In den 60er/70er-Jahren gab es ja einen grossen Konflikt zwischen der alten Sozialdemokratie und diesen jungen, wilden Linksliberalen.

Aber hat Jegge recht, wenn er argumentiert, man habe damals diskutiert, ob dieser Tabubruch in Ordnung sei?

In Teilen dieser linksalternativen Szene diskutierte man die sexuelle Befreiung. Dabei meinte man Sex zwischen Mann und Frau, man meinte das freie Liebesleben zwischen und innerhalb der Geschlechter – damit war die Entkriminalisierung der Homosexualität gemeint. Und man meinte auch, dass man die Kinder von dieser Sexualmoral befreien solle. Diese Entkriminalisierung der sexuellen Regeln hat auch in weiten Teilen stattgefunden – homosexuelle und lesbische Paare dürfen heute eine Partnerschaft gründen, das war ja bis in die 80er-Jahre verboten. Es gab auch eine Öffnung bei der Transgenderdiskussion. Da sind wir als Gesellschaft viel offener geworden. Und ein Teil dieser linksalternativen Kreise hoffte damals, dass diese Liberalisierung und Entkriminalisierung auch den Kontakt zu den Kindern umfassen sollte. Das ist aber die Diskussion, die man nie fertig geführt hat.

Sie sagen ja auch, dass diese Forderungen auf politischer Ebene in Deutschland relativ weit fortgeschritten waren. Es gab also eine Zeit, in der man die Legalisierung der Pädophilie diskutiert hat?

Ja, innerhalb der Grünen gab es eine Gruppe, welche die Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen – sofern sie einvernehmlich passiert, wie sie das nannten – entkriminalisieren wollte. Da gab es Anträge auf Parteitagen. Interessant ist, dass die Frauenbewegung das letztlich verhindert hat. Die organisierten Frauen haben sich etwa zehn Jahre lang widersetzt, dass das zum Parteiprogramm wurde. Das wurde aber auch von der FDP und den Jungdemokraten diskutiert. Aber SPD und CDU waren natürlich total gegen die Liberalisierung der Pädophilie. Aber im Kern kann man sagen, dass die Frauenbewegung verhinderte, dass diese Anliegen politisch Schwung aufnehmen konnten. Sie argumentierten, dass zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen Frauen und Männern es immer noch Machtverhältnisse gebe und diese Beziehungen gesetzlich geregelt sein müssten.

Jürg Jegge hat in der NZZ eingeräumt, dass er unterschätzt habe, dass es zwischen ihm und seinen Schülern trotz aller flacher Hierarchien doch immer noch ein Machtgefälle gegeben habe. Was sagen Sie dazu?

Als Historiker sage ich: Immer wenn man Macht verschleiert oder verleugnet, kommt es nicht gut heraus. Denn dem Unterlegenen hilft es, wenn diese Strukturen klar sind. Und die Verschleierung ist ein Trick, um jemanden abhängig zu machen. Das kann man generell so sagen. Jürg Jegge muss man vorwerfen, dass es zum professionellen Bewusstsein einer pädagogischen Person gehört, dass sie um das Machtgefälle zwischen Kindern und Erwachsenen weiss. Das gehört zur Professionalität, dass man im Zusammenhang mit Erziehung ausserhalb der Familie weiss: Zu viel Nähe tut dem Kind nicht gut. Das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb ich meine Schüler nie duze. Nicht, weil ich diese Nähe nicht zulassen will, sondern weil ich finde, das tut ihnen nicht gut.

Sie sind Historiker und Psychologe: Was bleibt eigentlich von Jürg Jegges Schriften?

Es bleibt sicher, dass er zu einem frühen Zeitpunkt analysierte, dass man damals Kinder sehr schnell in Institutionen versorgte. Seine Idee, dass man mit schwierigen Jugendlichen doch noch etwas erreichen kann, ist eine gute Idee. Er war aber nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Aber daraus muss man keine Pädagogik machen, denn dies ist eine reformpädagogische Grundannahme, dass man das Individuum immer fördern kann, unabhängig davon, wie schwierig die Person ist, und dass man niemanden einfach «abschreibt».

Wenn man diese Nähe und Distanzbewegung anschaut, gab es da eine grosse Entwicklung. Früher stand der Lehrer gewissermassen unantastbar auf einem Podest. Die 68er wollten dieses Verhältnis auf den Kopf stellen. Wo stehen wir heute? Was ist ein gesundes Machtverhältnis in der Schule? Wie viel Nähe, wie viel Distanz?

Kinder brauchen eine gewisse Nähe und ein positives Lernklima in der Klasse, um gut zu lernen. Aber gleichzeitig muss klar sein, wer der Chef im Klassenzimmer ist. Es braucht also beides: Jemanden, der steuert und die Regeln festlegt, gleichzeitig aber auch eine gewisse Nähe – wohlverstanden: im Sinne von Vertrautheit, nicht von körperlicher Nähe. Man wird mit Respekt und Wohlwollen behandelt, eine Lehrperson glaubt an die Entwicklungsfähigkeit des Schülers und strahlt eine positive Atmosphäre aus. Diese Kombination aus Nähe und Distanz ist heute professionell vernünftig und wirkungsvoll.

Manche Lehrer sagen ja, sie wagten es kaum mehr, ein weinendes Kind zu trösten, aus Sorge, man könnte dies missverstehen. Sind wir etwas zu weit gegangen in der Vorsicht gegenüber den Lehrern?

Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass wir zu weit gegangen sind. Dass man hinschaut und vorsichtig ist, ist richtig. Der ganz entscheidende Punkt ist immer: Woher kommt das Bedürfnis nach Nähe? Kommt es vom Kind, oder kommt es von der Lehrperson? Das ist der wichtige Unterschied. Und wenn ein Kind Nähe sucht, ist es auch möglich, dass man darauf eingeht und es einmal hält, wenn es verzweifelt ist.

Als die Übergriffe in der deutschen Odenwaldschule bekannt wurden, schien die Aufklärung anzurollen. Doch für die Schweiz bringt dennoch erst der Fall Jegge diese Thematik so richtig ins Land. Was für Aufarbeitungsarbeiten sind hier nötig?

Die beiden Fälle Odenwaldschule und Gerold Becker sowie der Märtplatz und Jürg Jegge haben etwas gemeinsam: Beides sind Institutionen, in denen Erzieher und Betreuer sehr eng zusammenlebten. Soviel ich weiss, haben solche Institutionen heute in der Schweiz einen ganz anderen Umgang mit Nähe und Distanz. Das wird auch kontrolliert und überprüft mit Supervision. Da habe ich Vertrauen, dass vieles gut läuft. In den 80er-Jahren war das anders. Da gab es viele Pionier- und Aufbauprojekte. Und man war noch nicht so sensibilisiert, wie diverse Zeitungsartikel zeigen. Vieles war ja schon bekannt, aber es hat niemand reagiert. Ich denke, heute würde man in solchen Fällen sofort reagieren. In der öffentlichen Schule ist das Risiko eines Übergriffs immer kleiner gewesen als in Heimen, weil die Kinder sich dort weniger lang aufhalten.

Pädophilie-Debatte Aufarbeitung ist in der Schweiz noch nicht erfolgt

Legale sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen? Das ist heute unvorstellbar. In Randgruppierungen der deutschen Grünen gab es aber in den 1970er- und 1980er-Jahren immer wieder Diskussionen und Vorstösse, welche solche Kontakte entkriminalisieren wollten, wie eine Untersuchung des Göttinger Instituts für Demokratieforschung zeigt. Dort wurde Umfang, Kontext und die Auswirkungen pädophiler Forderungen im Umfeld der Grünen untersucht.

Anstoss hatte die Debatte um Daniel Cohn-Bendit gegeben, die im Wahljahr 2013 entflammt war. Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Vosskuhle hatte sich geweigert, eine Laudatio auf den Grünen-Politiker zu halten. Dies, weil Cohn-Bendit 1975 in einem Buch über seine Zeit als Kindergartenlehrer von sexuellen Handlungen mit Kindern berichtet hatte: «Ich konnte richtig fühlen, wie die kleinen Mädchen von fünf Jahren schon gelernt hatten, mich anzumachen.» Mehrmals hätten Kinder ihm den Hosenlatz aufgemacht und ihn zu streicheln begonnen. Wenn die Kinder darauf bestanden hätten, habe er sie auch gestreichelt. Cohn-Bendit erklärte später, das sei nur Fiktion und Provokation gewesen.

Inwieweit solche Forderungen nach einer Legalisierung der Pädophilie auch in der Schweiz ein Thema waren, ist bislang nicht aufgearbeitet. Gestern berichtete der «Tages-Anzeiger», dass eine Expertenkommission um 1980 das Schutzalter von Kindern in der Schweiz auf 12 oder gar auf 10 Jahre senken wollte. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Pädophilie habe sich damals dafür eingesetzt, dass «gewaltfreie homoerotische Beziehungen» zwischen Buben und Erwachsenen straffrei sein sollten. Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Thematik, wäre spätestens jetzt angezeigt.(sk)

Pädagogikdozent Markus Kübler

Dr. habil. Markus Kübler, Lehrer, Historiker, leitet an der PH Schaffhausen die Abteilung Forschung und Entwicklung. Vor seinem Wechsel an die PH war er Prorektor an der Kanti Schaffhausen. Er hat an der Uni München in Grundschulpädagogik habilitiert. Ausserdem ist er Mitautor des Lehrplans 21.