CO2-Speicherung: Wie «Kohlensäure in Mineralwasser» – in über 1000 Metern Tiefe

Die ETH Zürich möchte über das Trülliker Nagra-Bohrloch ab Mitte 2026 testweise CO₂ in Tiefenwasser speichern. Diese Woche wurde das Bohrloch für Tests präpariert.

Reges Treiben an der Diessenhoferstrasse. Das anliegende Bohrloch, einst durch die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), heute durch das Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) genutzt, ist wieder offen. Das Projekt «CITru» kommt in die Gänge.

Ein «Dummy» versinkt im Bohrlochpool

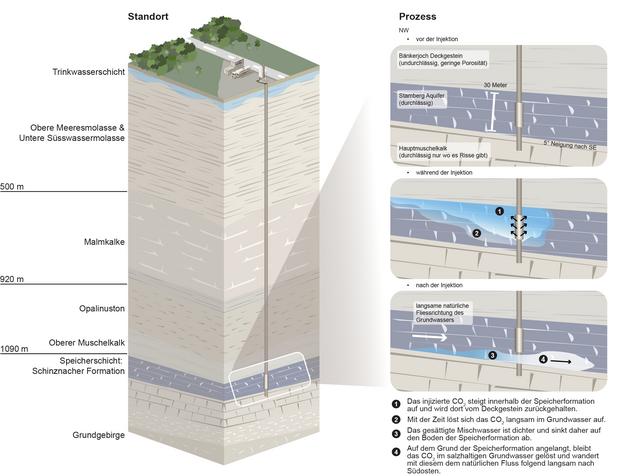

«CITru», das steht für «CO2-Pilotinjektion in Trüllikon». Diese Woche machte die «Erkundungsphase» der ETH Zürich, die bereits vergangenen Herbst begann, einen grossen Schritt vorwärts. Hier im nördlichen Weinland sollen dereinst Versuche zur Lagerung von Kohlenstoffdioxid im Untergrund stattfinden, die ETH vergleicht diesen Vorgang mit Kohlensäure im Mineralwasser. Als Vorbild gilt ein Pilotprojekt in Ketzin in Brandenburg – hier wurde zwischen 2003 und 2017 Kohlenstoffdioxid eingelagert.

Im Vorfeld sind rund um das Trülliker Bohrloch die tiefer liegenden Erdschichten erneut zu untersuchen; zu diesem Zweck wird ein neues Glasfaserkabel eingeführt. Doch zunächst muss ein Testkabel mit einem 30 Kilogramm schweren Gewicht, einem «Dummy», in den bis zu 17 Zentimeter schmalen Betonschacht hinuntergelassen werden, ein Grossteil davon umgeben von Wasser; dieser Vorgang dauert – eine Strecke – eine knappe halbe Stunde.

Geophysiker Johannes Aichele, der das Vorhaben auf Platz koordiniert, hat einen langen Tag vor sich, der erst spätabends endet. Zusammen mit dem Glasfaserkabel wird eine sogenannte Hydrofonkette zur Messung von Wasserschallgeräuschen verlegt, danach kommt bis in die Nacht hinein ein 300 Kilogramm schweres Fallgewicht ins Spiel, das von einem Traktor aus auf den Boden um das Loch herum – teils mehrere Hundert Meter entfernt auf der Hauptstrasse – aufschlägt, damit die Schwingungen gemessen werden können.

«Wir wollen heute nur wissen, ob wir die Erschütterungen entlang des Glasfaserkabels messen können, und wenn ja, bis in welche Tiefe», erklärt Aichele. «Und wenn wir es bis ganz unten messen können, wie gut die Messqualität ist.» Erst im Sommer, wohl im Juli, wird dann ein komplettes, detailliertes Bild des Untergrunds erstellt mithilfe von Vibrationsfahrzeugen in einem Radius von anderthalb Kilometern. Vor allem der Boden auf Thurgauer Seite, so Aichele, sei noch relativ unerforscht. «Am Ende geht es darum, ob CO2 überhaupt injiziert werden kann und ob es, wie angedacht, im Untergrund verbleibt.»

Untersuchungen in einem der tiefsten Bohrlöcher im Mittelland

Bis 2050 soll die Schweiz klimaneutral sein, das geben das 2023 angenommene Klima- und Innovationsgesetz sowie die Klimastrategie des Bundesrats vor. Die CO2-Speicherung durch Verteilung in salzhaltigem, nicht trinkbarem Tiefenwasser dürfte einen Teil dazu beitragen – in Norwegen, Schweden, Island oder den Niederlanden ist man da bereits etwas weiter. Andernorts, so an der Queen’s University in Kingston, Kanada, wird die Umwandlung von Kohlendioxid in Brennstoffe und chemische Stoffe mittels erneuerbarer Energien erforscht.

Für die Trülliker Testreihe müssen in einem ersten Schritt um das 1300 Meter lange Bohrloch, eines der tiefsten im Schweizer Mittelland, mögliche Störzonen ausgekundschaftet werden. Teile des relevanten Bereichs, der sich unterhalb des Opalinustons befindet, habe die Nagra, so die Kommunikationsverantwortliche für «CiTru», Michèle Marti von der ETH Zürich, nur am Rande abgebildet; die bereits erfassten Daten seien eine enorm hilfreiche Grundlage.

2,2 Millionen Franken kosten die vom Bundesamt für Energie (BFE), vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) sowie von Swisstopo begleiteten CO2-Speicher-Abklärungen unter der Leitung des Schweizerischen Erdbebendienstes, die aktuell bis Ende Herbst 2025 dauern und Vertreter aus den Disziplinen der Seismologie, Geologie, Geochemie sowie Prozessingenieure und Kommunikationsspezialisten beschäftigen.

1,3 Millionen Franken steuert das BFE bei, die ETH Zürich sowie die Universitäten Bern und Genf sowie die Stiftung Risiko-Dialog kommen zusammen auf weitere 200’000 Franken; der Rest verteilt sich auf Beiträge des Kantons Zürich, von Entsorgung und Recycling Stadt Zürich, des Verbands der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen, der Energie 360 Grad AG, der Neustark AG sowie der ETH Foundation.

18 Millionen Franken für die Umsetzungsphase

Die auf mehrere Jahre angelegte Umsetzungsphase, frühestens ab 2026, verschlingt gemäss ETH-Schätzungen mindestens weitere 18 Millionen Franken – aber nur, falls sich die Speicherung des sauren, farblosen Gases in verflüssigter Form in geologischen Schichten auch als sicher, umweltverträglich und bezahlbar herausstellen sollte. Dann würde es wohl auch lauter rund um Trüllikon werden: In einem Maximalszenario rechnet die ETH über einen Zeitraum von etwa einem Jahr mit ein bis zwei Lastwagenlieferungen an CO2 pro Tag.

Ist das Kohlendioxid erst im Boden eingebracht, soll es sicher sein, so die ETH, das zeigten ähnliche Tests weltweit und Studien im Schweizer Felslabor Mont Terri; Gefahren gingen hauptsächlich vom Befüllen der Transportbehälter, vom Transport und von der Einspeisung in den Untergrund aus. Unfälle seien nur dann möglich, falls das CO2 aus Gründen eines Defekts oder aufgrund von menschlichem Versagen wieder an die Oberfläche gelangen sollte.

«Die Sensoren würden vor Ort angebracht und die Daten voraussichtlich in Echtzeit an ein Datenzentrum an der ETH Zürich übertragen.»

Woher das für Trüllikon gedachte Kohlendioxid, das ab Mitte 2026 während maximal zwei Jahren in kleinen Mengen eingefüllt werden könnte, stammen soll, ist derzeit noch nicht definiert. Ebenso wie die Gesamtmenge an eingelagertem CO2 sowie der Wasser- und Strombedarf. Sicher ist hingegen: Nach einem Befüllen mit Kohlendioxid wird das Bohrloch nicht mehr benutzt.

Kantonale Konzession abhängig von Erkundungsphase

Michèle Marti erklärt, es wäre vorgesehen, sowohl vor, während als auch eine längere Zeit nach Abschluss der Einspeisung den lokalen, wieder verschlossenen Untergrund und das darin eingespeiste CO2 mit verschiedenen Verfahren zu überwachen. «Die Sensoren würden vor Ort angebracht und die Daten voraussichtlich in Echtzeit an ein Datenzentrum an der ETH Zürich übertragen.» Wissenschaftlich stehe man in engem Austausch mit internationalen Institutionen, mit denen man die Erkenntnisse teilen wolle.

Auf dem Weg hin zu einer fixen Testreihe fehlt der ETH Zürich derzeit nebst einem Betriebs- und Sicherheitskonzept eine kantonale Konzession und dessen Finanzierung. Sollte es so weit kommen, wolle man jedoch, so Marti, auch die umliegenden Gemeinden anhören; man stehe, so die ETH, bereits jetzt im Austausch mit den Nachbargemeinden und werde diese für alle Aspekte, die sie direkt betreffen, im Rahmen des Konzessionsverfahrens ebenfalls mit einbeziehen.

Als Nächstes dürfte ein im Austausch mit der Gemeinde Trüllikon koordinierter Infostand für die Bevölkerung aufgestellt werden. Bei einer erfolglosen Erkundungsphase oder nach Abschluss der Umsetzungsphase wird der Bohrplatz durch Swisstopo renaturiert und geht an den Eigentümer, den nahen Landwirt, zurück.