«Es entsteht etwas aus dem Nichts»

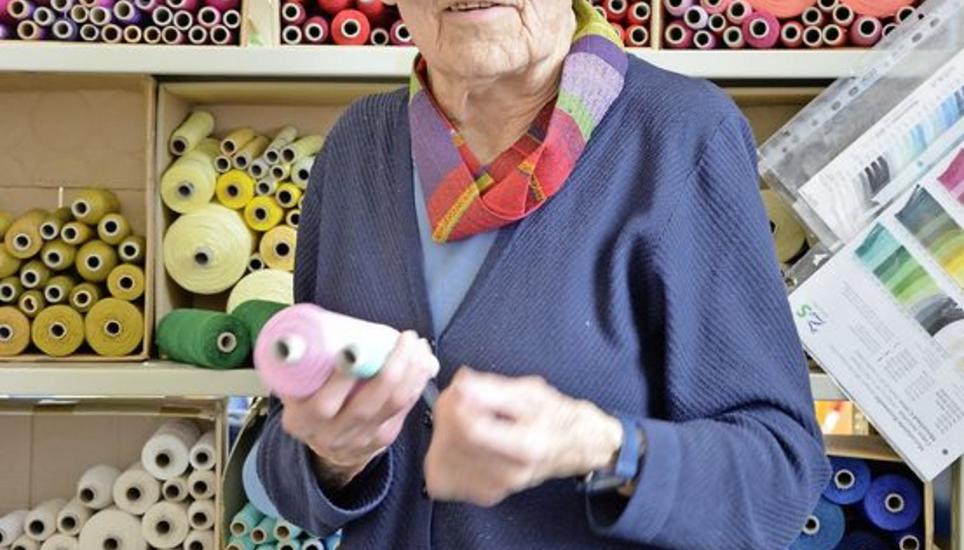

Für den Papst wob sie Seidenstoff, und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte sie nach Schweden aus, um sich ihren Berufswunsch zu erfüllen. Pauline Kuratli ist seit über 70 Jahren Weberin.

Die Armbanduhr von Frau Kuratli geht 1 Stunde und 23 Minuten vor. Extra. Sie hat die Zeiger verstellt. Dadurch sei sie gezwungen, ihren Kopf anzustrengen und die richtige Uhrzeit auszurechnen, sagt sie. Wenn man die 90-Jährige beobachtet und ihr zuhört, glaubt man jedoch nicht, dass sie diese zusätzliche Gedankenübung braucht. Das Einzige, was sie wirklich braucht, ist das Weben.

Mit 16 Jahren sass Pauline Kuratli zum ersten Mal an einem Webstuhl. Sie war sofort davon fasziniert. «Von Anfang an habe ich gesagt: Der Faden da ist mein Lebensfaden», sagt Kuratli und tippt dabei mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die Tischplatte. «Jetzt bin ich 90 und hänge immer noch am Faden.» Pauline Kuratli wusste als junge Frau, dass man in der Schweiz kaum vom Weben leben kann. Sie wollte es dennoch versuchen. Von ihren Bekannten haben nicht viele ihre Faszination für das Kunsthandwerk, das im Kanton keine Tradition hatte, verstanden. In Dörflingen, wo sie aufwuchs, haben alle gesagt: «Du könntest doch nähen!» Doch nähen, wie die meisten Frauen es damals taten, wollte sie nicht.

Kuratli lernte in Brugg im Heimatwerk und in St. Gallen an der Kunstgewerbeschule. Danach machte sie im Kloster Stans ein Praktikum. Bei den fleissigen Nonnen hat sie gelernt, zügig zu arbeiten. Dort wob sie eines Tages sogar Seidenstoff für den Papst. Das kam so: 1947 wurde der Schweizer Bergbauer Niklaus von Flüe vom Papst heiliggesprochen. «Da ist eine Gruppe Nidwaldner an die Heiligsprechung, und die haben dem Papst ja ein Geschenk bringen müssen», so Kuratli. Dem Kloster Stans wurde der Auftrag gegeben, einen Chormantel zu fertigen. Kuratli wob dafür den ganzen Stoff.

Kuratli wollte damals noch mehr lernen und wagte deshalb einiges. Sie wusste, dass das Weben in Skandinavien sehr verbreitet war. Mit 20 Jahren entschloss sie sich auszuwandern. «Ich habe ein Inserat in einer schwedischen Zeitung aufgegeben und gedacht: Da bist du an der Quelle.» Kuratli war zunächst in Schweden, dann zog sie nach Bergen in Norwegen, wo sie drei Jahre lang die Kunstschule besuchte. Die Schule finanzierte sie sich mit der Arbeit in einem Heim für Körperbehinderte – sie betreute dort Poliopatienten. Kuratli erinnert sich noch gut an die grosse Armut der Norweger kurz nach dem Krieg, an den Zusammenhalt der Menschen und auch an die vielen Freundschaften, die entstanden.

Auch beruflich haben sich die Jahre im Norden gelohnt. Kuratli konnte kreativ werden, hat Bildteppiche gewoben. Schon bei ihrer Ankunft habe sie angesichts der Farbenvielfalt in Skandinavien gedacht: «Jetzt bist du im Paradies!» Nach fünf Jahren kehrte Pauline Kuratli wieder in die Schweiz zurück. Sie hatte inzwischen auch eine Ausbildung als Ergotherapeutin abgeschlossen und arbeitete in verschiedenen Heimen. Dort gab es meist auch Webstühle, sodass sie während der Arbeit weben konnte. Sie hatte aber auch einen Webstuhl zu Hause, der stets mit der Familie – Kuratli hatte inzwischen zwei Kinder – zügelte. Ihr Mann war Schweizer Zollbeamter und musste oft den Arbeitsort wechseln. Als Kuratli ihren Webstuhl, der recht gross war, einmal aus Platzgründen nicht zu Hause aufstellen konnte, baute ihr Ehemann ihr zusammen mit einem Schreiner eine kleinere Ausgabe.

«Man ist schier ausgeflippt»

Sesshaft wurde Pauline Kuratli zeitgleich mit ihrer Arbeit bei der SIG in Neuhausen. Vor 50 Jahren wurde sie angefragt, ob sie die Leitung für einen Freizeitkurs übernehmen wolle. «Dazumal hat man bei der SIG von der Sozialberatung aus verschiedene Kurse gegeben für die Frauen der Männer, die angestellt waren.» Zu Beginn gab es zwei Webstühle, an denen damals abwechselnd bis zu 50 Frauen arbeiteten. Man habe in Schichten am Webstuhl gearbeitet, was ein grosser organisatorischer Aufwand gewesen sei. Da der Kurs nur Betriebsangehörigen offengestanden habe, hätten sich die Teilnehmer mit den Jahren gut gekannt. Nach aussen aber war die Wäbi unbekannt. «Viele Leute hatten gar keine Ahnung, dass es so etwas gibt, bis wir einmal eine Ausstellung machten», sagt Kuratli. Gewebt wurde alles – von Kleiderstoffen über Bildteppiche bis zu Möbelstoffen. In den 1980ern wurden die Erzeugnisse bunter. Damals standen plötzlich mehr Farben zur Verfügung, es war Schluss «mit all dem braunen, beigen Zeug», wie Kuratli etwas ablehnend sagt. «Als wir erstmals die Liste mit den Farben bekamen, ist man schier ausgeflippt», sagt sie, und noch heute streckt sie die Hände vor Freude in die Höhe.

1997 wurde die Anstellung von Kuratli aufgelöst, die Zusammenarbeit mit der Sozialberatung der SIG endete. Die Frauen entschieden, selbständig weiterzumachen. 2011 gründeten sie den Verein Rhyfall-Wäbi. Jeden Montag ist Kuratli hier, als eine der beiden Leiterinnen des Kurses. Was fasziniert sie nach all den Jahren noch immer am Weben? «Es entsteht etwas aus dem Nichts, das macht den Charme aus.» Auch speziell sei der Rhythmus: «Treten, Schiffchen durchlassen, anschlagen – das ergibt so einen berührenden Rhythmus, das spürt man einfach, das holt einen runter.» Sie überlegt und sagt: «Weben ist etwas, das den Kopf, den Körper, die Füsse, alles zusammen bewegt – und es bewegt auch das Herz und den Verstand.»

Rhyfall-Wäbi Der Verein stellt sich vor

Offene Tür Die Rhyfall-Wäbi öffnet am Freitag, 19. Mai, und Samstag, 20. Mai, von 13.30 bis 17.30 Uhr ihren Betrieb. Der Verein stellt Arbeiten der letzten Jahre im ersten Stock des Mittelgebäudes auf dem SIG-Areal aus.

Geschichte Die Wäbi entstand als Webkurs für Betriebsangehörige der SIG. Der Kurs startete 1966 mit sechs Frauen. Ein Jahr später übernahm Pauline Kuratli die Leitung. Die Zahl der Teilnehmer stieg in den Folgejahren bis auf 50 an. 1981 gab es erste Einsparungen bei der SIG, der Kurs überlebte zunächst. 1997 wurde Kuratlis Anstellung aufgelöst. Die Frauen machten selbständig weiter. 2000 zog die Wäbi vom Kellergewölbe des Laufehus in das Mittelgebäude. 2011 wurde der Verein Rhyfall-Wäbi gegründet. Geleitet wird er von Kuratli und Monika Franz Svozil, Marie Leu ist Präsidentin.

Ausstellungen 1975 stellte die Wäbi erstmals Werke aus im SIG-Hus. Es folgten weitere Ausstellungen im Abstand von einigen Jahren, zuletzt im Jahr 2000.

Webstuhlnamen «Max» und «Moritz» hiessen die beiden ersten Webstühle. Auch die weiteren wurden benannt: Der grösste Webstuhl hiess «Zeus», und die beiden Webstühle, welche vom Schloss Charlottenfels zur Wäbi kamen, hiessen «Charl» und «Lotte».